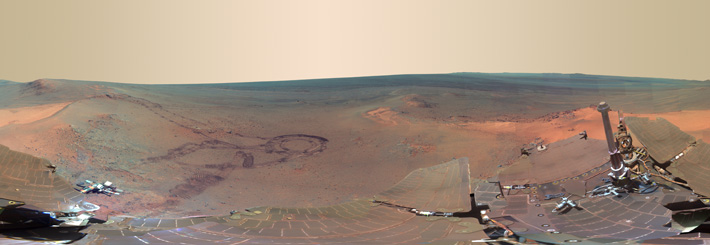

消えた火星の広大な海

近年の火星研究における大きな謎が、今、解明されつつある。

火星から飛来した隕石を独自の技術で詳細に分析することにより、

砂漠のように荒涼とした大地の下に潜む「水」の存在が示されたのだ。

臼井寛裕 助教

大学院理工学研究科 地球惑星科学専攻(取材当時)

1999年、東京工業大学理学部地球惑星科学科卒業。2004年、岡山大学大学院自然科学研究科地球・環境システム科学専攻博士後期課程修了。同年、岡山大学地球物質科学研究センターCOE研究員。テネシー州立大学、アメリカ航空宇宙局(NASA)ジョンソン宇宙センターの研究員を経て、2012年より現職。

Photo by:NASA

火星研究のミステリーに迫る

太陽系第4惑星、火星—。直径こそ地球のおよそ半分だが、薄いながらも大気が存在し、地軸が傾いているから四季もある。自転周期は約24時間半と地球との共通点は多い。また、すぐ隣の惑星として宇宙開発の観点からも重視され、1960年代以降、各国が多くの探査機を打ち上げてきた。うち数機は無事に着陸を果たし、今も時々刻々、観測データを地球に送り続けている。

「その甲斐あって、火星がいったいどんな星なのか、現在着実に解明が進んでいます。なかでも、ここ10年ほどの最大のトピックは『水』。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、その昔、火星には広大な海があった、と考える研究者も数多くいます。水は生命誕生の重要な条件ですから、火星における生命の探査も継続的に行われようとしています」

謎を解くカギとなる火星隕石試料

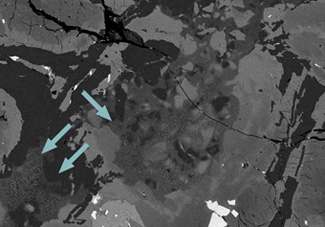

インジウムによって固定された火星隕石の試料(右)とその電子顕微鏡写真(上)。矢印で示したのが「衝撃ガラス」と呼ばれる部分で、ここに火星の大気や表土成分が入っている。

こう説明するのは理工学研究科地球惑星科学専攻の臼井寛裕助教。自身、独自の手法で火星の謎に迫る研究者だ。

多くの流水地形や水を含んだ粘土鉱物の発見から、火星には、かつて大量の水が存在したに違いないと考えられている。しかし、だとすれば、それはいつ、どこに消えてしまったのか。実は、このミステリーにひとつの答えを与えたのが、臼井助教だ。

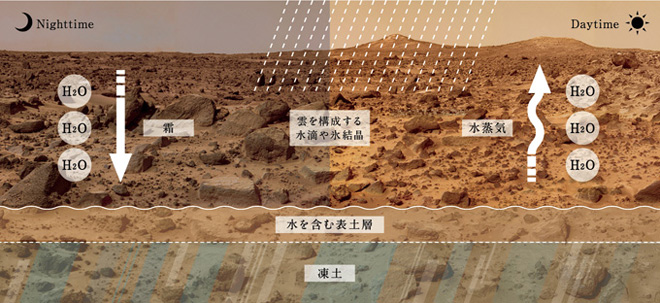

「結論から言えば、凍土か含水鉱物の形で地下に眠っているというのが私の考え。火星の水は消えてしまったわけではなく、そのかなりの部分は液体から氷などに形を変え、惑星の表面を構成する“地殻層”に隠れているはずです。地下の水分を利用した生命が、紫外線や宇宙線の影響を逃れて存在している可能性も否定できません」

キーワードは「水素同位体」

専門家が揃って頭を悩ませていた火星の水の行き先—。臼井助教はその在りかをどうやって突き止めたのだろうか。キーワードは「水素同位体」だ。同位体とは、原子番号は同じだが、中性子の数の違いにより重さが異なる原子のこと。水素にも、重さの異なる複数の同位体が存在する。

「水素は水の主成分。火星では、その同位体比(軽い水素と重い水素の割合)が火星の誕生から45億年の歴史の中で、徐々に変化しています。なぜならそれは、水蒸気を含んだ大気が宇宙空間に逃げていく際、軽い水素から流出するため。つまり火星の水素同位体比を長いスパンでみると、重い水素の割合がどんどん高まっているのです」

そこで臼井助教は、火星から飛来した複数の隕石に含まれる水素の同位体比を詳しく調査した。すると、火星誕生時とも、現在の火星大気中の水蒸気とも異なる、中間的な水素同位体比が見つかったのだ。実はそれより以前、臼井助教は同様に隕石に閉じ込められたマグマの関連物質を分析することで、火星誕生時の“始原的な水”の水素同位体比をつかんでいた。今回の同位体比は、その値とも、探査機が送ってくる現在の大気の値とも違う。火星の水の循環が活発だった約40億年前の水素同位体比と推定されたのである。

「私たちが調べた複数の隕石は、およそ100万年~300万年前に火星の地殻層が衝撃を受けてできたものだとわかっています。火星の歴史からすれば300万年前というのはほぼ“現在”と言っていい。現在の地殻層から40億年前の水素同位体比が見つかった。つまりそれは、40億年前の液体の水が凍土などとして今も地下に存在していることを意味しているのです」

火星の地下に氷(凍土)となった水が存在している?

火星における水素の貯蔵層を表した模式断面図。凍土となった水が、かつて海洋が存在したと考えられている火星の北半球に存在している可能性が高い。(Photo by:NASA)

世界初の高精度分析を実現!

「水素同位体比」を手がかりに、惑星科学における難問を解いた臼井助教だが、「研究のキーワードには、『低汚染下での局所分析』を加える必要がある」と言う。どういうことか。

「火星の水の在りかを調べるには、隕石の水素同位体を分析すればいい。このアイデア自体は、必ずしも特別なものではないんです。ただ現実には、これが技術的に非常に難しかった。岩石などの組成分析では、粉末状にして分析器にかけるのが一般的ですが、隕石の場合、この方法だと地球上の水分などで“汚染”された部分も一緒に分析することになってしまう。いかに高い精度で、確実に火星の成分だけを分析するか。それが研究の重要なポイントです」

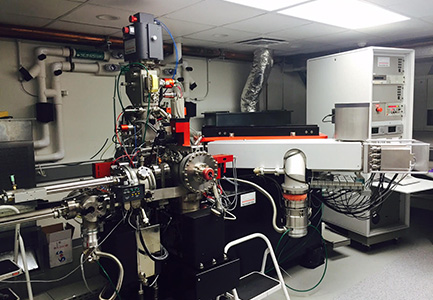

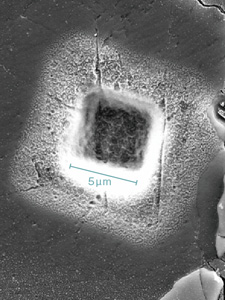

まず、火星隕石の試料(分析のためのサンプル)をつくるにあたって、臼井助教が利用したのがインジウムという金属だ。試料の固定には石油系の樹脂が使われることも多いが、これだと石油の中の水素が汚染源となってしまう。そこで試料を汚染しない液体インジウムを用い、真空下で試料を固定。さらにNASAジョンソン宇宙センター、カーネギー研究所と共同し、水素同位体分析用に特別に改良された二次イオン質量分析計(下)で水素同位体分析を行った。

「具体的には、セシウムのイオンを数ミクロンという極細のビームにして、隕石中の衝撃ガラスと呼ばれる部分に照射。照射された領域から飛び出してきたイオンを分析しました。衝撃ガラスは、微惑星などが火星にぶつかったときの衝撃で形成されるもので、火星の大気や表土成分が含まれていると考えられています。そのため、ここにピンポイントでイオンビームを当てられれば、正確に火星の成分だけを分析できるのです」と当たり前のように臼井助教は解説するが、まさにこれこそが助教らが開発したオリジナルの分析法。数ミクロン単位での局所分析により、世界で初めて火星表層水成分のみの水素同位体比を高精度で明らかにしたテクノロジーである。

高精度の分析を可能にしたオリジナルの分析法

共同研究を行ったカーネギー研究所の研究設備、二次イオン質量分析計(左)。クリーンルーム内で、セシウムのイオンを火星隕石の試料に照射。そこから飛び出してくる二次イオン(右)を分析する手法により、水素同位体比を非常に高い精度で明らかにした。

求人広告がきっかけで火星研究へ

大学、大学院時代は、地球の地質学を専門にしていた臼井助教。もともとこの分野を選んだのは、「地層や岩石の調査で、世界中いろんなところに行けそうだと思ったから(笑)」という。それが博士号を取得し研究員となった頃、米国のある専門紙を見たのをきっかけに、地球から宇宙へと研究の対象を変えることとなる。

「今後も研究者としてやっていくにあたり、別の分野の可能性も考えていたときに目にしたのが、米国の大学が火星探査の研究員を募集する広告。未知の領域の魅力に惹かれ、迷わず応募しました。今から10年くらい前のことです。採用後、すぐ米国に渡り、その後NASAにも勤めました。地層や岩石の研究という基本は変わりませんが、惑星科学の醍醐味はその変化の激しさ。新しい情報や研究成果がどんどん発表され、5年前と現在とでは研究の前提や条件がまったく違う。研究者間の競争は厳しいですが、とても刺激的です」

臼井助教は、自身の研究活動のやりがいについてはどう考えているのだろう。

「僕にとって、それは難しい質問。研究者には、例えば『とにかく実験が楽しい』『新たな事実が見つかったときがたまらない』といった人もいます。でも自分の場合、特別にこの時間、この瞬間が─というのはあまりないんです。実験中も、論文をまとめているときも、人の論文を読んでいるときも、例えるなら子どもが夢中でブロック遊びをしているような感じ。とにかく研究自体に没頭していたいタイプなんだと思います。ただ一歩引いて、研究全体の面白味ということで言えば、自ら問題を設定し、それを解く手法やルールも自身で決められるというのが大きい。自分だけで問題が解決できなければ、必要な技術を持っている人と共同で取り組むのも自由です。特に惑星科学は、研究分野そのものをデザインしていけるまだ新しい領域。志のある学生にはお勧めです」

最後に、火星における生命の源「水」の現在を突き止めた臼井助教に、火星を含めた地球外生命の可能性について聞いてみた。

「広い宇宙で、生命がいるのは地球だけというのはやっぱり考えにくい。その発見には関心があります。もちろんそれが、DNAを持つなど地球上の生物と同じ構造かどうかもわからないので、決着をつけるには生命かその痕跡を見つけなければなりません。その意味で僕は、地質学的な研究に留まらず、火星探査にも強い興味を持っています。先頃、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は火星衛星からのサンプル・リターン計画(2020年代初頭打ち上げ予定)を発表しました。火星の衛星から岩石や砂を地球に持ち帰るプランですが、実は火星圏からのサンプル・リターンは、まだ世界のどの国も成功していません。こうしたプロジェクトに携わることができ、もし、火星の生命を発見することができたら、さすがに研究者として“最高の瞬間”と感じるでしょうね」

学生中心の研究チームが火星に残る水の量を解明!

東京工業大学大学院、名古屋大学大学院の学生を中心とするメンバーは、臼井助教による火星の水素同位体分析データを用いた理論計算によって、水が失われた時期や量を明らかにした。

それによれば、火星誕生から約4億年の間に火星の水の50%以上が大気を通じて宇宙空間へ流出。一方で、残りの大部分は今も氷などとなって火星の地下に存在する可能性があると結論づけた。

現在火星では、極域で少量の氷が確認されているが、理論計算が導き出した残存量はその何倍にも及ぶ。実際、火星周回機によるレーダー観測でも、今回の研究結果を裏付けるようなデータが得られている。

Photo by:NASA

(2015年取材)